社会からはみ出してしまうモノの力

みなさん、お元気ですか?GRIDFRAMEの田中です。

<社会からはみ出してしまうモノの力>

GRIDFRAMEという会社を続けてきて、6月で27年が過ぎました。1998年に会社を興して今も続いているのは、ぼく以外の力によるところが大きいことを改めて思います。ぼくらの独自性に期待してくださるお客さん、共に新しいモノにチャレンジしてくれる心根のよいスタッフ、辛抱強くお付合いしてくださる協力業者さん、ぼくたちを見守ってくださり、応援してくださるたくさんの方々、今までの出会いのすべてに感謝いたします。

GRIDFRAMEの独自性は、「鉄スクラップを挟んだGRIDFRAMEsystem」に始まり、「創造性の連鎖」や「SOTOCHIKU」に至るまで、一貫して空間づくりの中に「社会からはみ出してしまうモノ」を積極的に取り入れていこうとする姿勢です。

世の中にはいろんな意味で分かりやすく「社会からはみ出してしまうヒト」もたくさんいて、またどんなに普通に見える人だって実は「社会からはみ出す」何かを持っていると思います。どちらかというと、社会からはみ出す何かこそが、その人そのものではないかと思うのです。

社会の側から見れば、人はいつも未完成で、どこかが欠落しています。しかし、だからこそ、人は魅力的です。

ぼくらGRIDFRAMEは空間を完璧な作品としてつくろうとは思っていません。いつも未完成で、どこかが欠落している。むしろ、そんなヒトのような空間でありたい、と思っています。だから、「完成度80%の空間」を理想として謳っています。

社会からはみ出したモノを積極的に取り入れながら、完成度80%の空間をつくった結果として、二つのいいことがある、と思っています。

1.空間が、弱った人を奮い立たせる力を持つ

2.だれもが入りやすい空間をつくれる

1.については、「弱った人を癒す力を持つ空間」の対極にあると思っています。これまで、弱った人に対しては「癒す力を持つ空間」が求められてきました。

しかし、能登地震で被災した町・宇出津であばれ祭が持っていた力は、明らかに「癒す力」ではなく「奮い立たせる力」であることを目の当たりにしました。そこには、その力がなければ能登の人は未来へ足を踏み出せないだろう、という切実さがありました。

ぼくらGRIDFRAMEは、これまでつくられてこなかった「弱った人を奮い立たせる力を持つ空間」をつくる方法を知っているという自負があります。

もちろん、既存の素材やつくり方との組合せでつくっていくので「癒す力」と「奮い立たせる力」を併せ持つ空間をつくっていくつもりです。

2.については、「社会からはみ出してしまうモノ」を素材として取り入れることで、記号的な意味を消滅もしくは攪乱することができるため、どんな人でも入ってこれる空間をつくることが可能になります。

実際に、ぼくはアメリカのスクラップヤードに素材収集のために通った経験があり、スクラップヤードの空間がこの性質を持っていることを確信しました。

今後ますますインクルーシブな空間が求められていく中で、SOTOCHIKU素材のこの性質を生かしていくことはとても重要ではないでしょうか?

<3つのNPOを巡る旅>

6月25日(水)~30日(日)の5日間、SOTOCHIKU素材の提供を受けたときの換金した材料代の寄付先としてお世話になっているNPOの3法人に、ご挨拶とSOTOCHIKUの活動のご紹介のために2000キロの旅をしました。

3つのNPOは、浜松市のクリエイティブサポート・レッツさん、北九州市の抱樸さん、大阪市西成区のココルームさんです。それぞれが違うタイプの社会的弱者を支援されていますが、それぞれに内面の豊かさが伝わってきます。

SOTOCHIKUトレーラーを引いて旅をすることで、周囲の反応を知ることもできます。

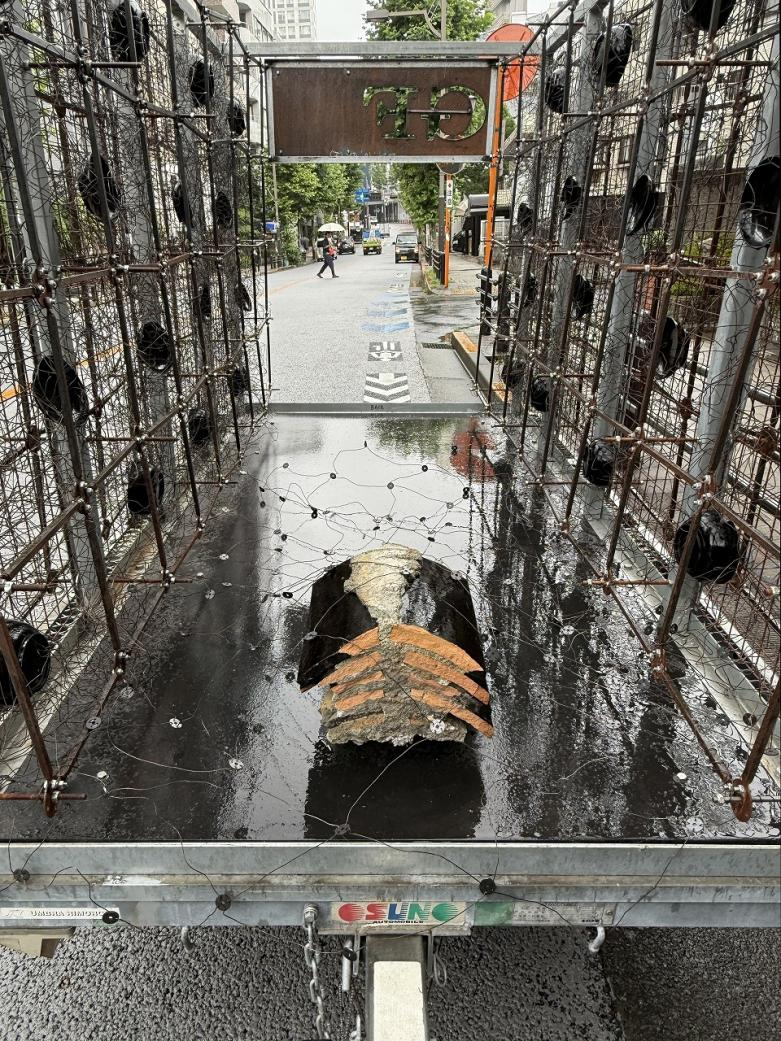

能登で採取した輪島塗の漆器をトレーラーのグリッドフレームに浮かせました。蓋に施された金色の装飾がさりげない、上品な器です。また、漆器は直射日光を受けると色褪せしていきますが、それも土へ還っていく経過の一部として愛でる視線で見守りたいと思います。

また、今回の地震で切妻屋根の頂部が転げ落ちた部分を、GFメッシュでトレーラーの床に固定して運びました。瓦が何層にも積み重なり、そのつなぎとしてモルタルが使用されているのが分かります。昔はつなぎには土が使われていたそうです。代わりにモルタルが使われるようになったことが今回の屋根が壊れるひとつの原因になりました。

モルタルは揺れがなければ強いけれど、地震時にはむしろポッキリ折れて転がることにより、さらに斜面の瓦も壊してしまった、と。屋根が簡単には直らないことで、地震当時は梁や柱は無傷であったにもかかわらず、雨漏りによって住めない家になり、解体されるしかない状況に至ったそうです。

これと同じ原因で解体されるに至った伝統的家屋が数多く存在します。そんな能登の現状を、これを運ぶことによって、お会いしたいろんな人に説明することができました。

さて、SOTOCHIKU通信では、今回から3つのNPOさんのうち一つずつ、ご紹介していきたいと思います。

【抱樸(ほうぼく)】

最初に抱樸を知ったのは、平塚の障碍福祉施設STUDIO COOCAの関根幹司さんを訪ねたときにいただいた「コトノネ」という雑誌に掲載された奥田牧師のインタビュー記事を読んだときです。

「大阪の釜ヶ崎の路上で、誰にも看取られずに死んでいくホームレス。この世に神はいるのか?と思いつつ、牧師になった奥田知志さん。」で始まります。

今も北九州で牧師をしながらホームレスの自立を支え、「こども支援」「家族支援」「更生支援」「介護事業」「居住支援」など活動は27事業に及びます。

元々、他国と比べて日本人には、「助けて」と言える相手が家族しかいない人が多いそうです。自己責任を求める社会と言えます。小泉政権くらいから、自己責任・自助努力の競争社会への転換が謳われ、それがますます加速しました。「助けて」と言えない社会がつくられたのです。

抱樸は「助けて」と言える社会づくりをめざしています。そして今、まさにそんな「まち」をつくってしまおうとしています。それが「希望のまち」プロジェクトです。

それは新築の3階建ての「まち」ですが、今まででこれ以上に夢のある構想の建物はなかった、と真剣に思います。どんな人でも入ってこれる。そして、居場所を提供される。それでいて、1階はおしゃれで一流のレストランです。

「誰もが入ってこれる。」・・・この部分を最重要課題として取組んでおられるのを感じました。

まちからはみ出してしまう人が生きられるまちをつくるのが、希望のまち。

まちからはみ出してしまうモノが生きられるまちをつくるのが、SOTOCHIKU。

ぼくは、そう捉えました。

上述した通り、SOTOCHIKUでつくられた空間には、誰が入ってきてもおかしくない、という特徴を持たせることができます。外部的な素材はカテゴライズすることができないからです。つまり、しがらみがありません。

そして、弱っている人を癒し、さらにSOTOCHIKU素材によって、奮い立たせることができる空間をサポートできるのではないか。

ぜひ「希望のまち」の空間づくりをお手伝いさせていただきたい。

それをお伝えするために、SOTOCHIKUトレーラーを引いて1000キロ離れた北九州まで伺ったのでした。

ぼくの話に抱樸のみなさんから共感を得られたことは、大きな自信になりました。今後、こちらからイメージを発信しながら、具体的なプロジェクトになればこんなに光栄なことはありません。

<人類はどう生きのびていくか>

「この時代は本当に大転換の時に至ったと思っているのですが、希望を語りたいと思うのです。」

水墨画家・海野次郎さんがこう仰って、ご自身のYouTubeチャンネルでの対談のお誘いをいただきました。「人類はどう生きのびていくか?」という大きな問いをテーマに海野さんと美術評論家・笹山央さんと3人で語り合うものでした。アートディレクターの渡邊由紀子さんが撮影・編集をご担当されています。

ぼくの半生の中で、GRIDFRAMEがどのようにして興り、どのような道をたどって今に至っているかを語らせていただいています。ぜひ、ご覧いただければうれしく思います。

笹山さんはGRIDFRAMEsystemにご興味を持ってくださり、後日、以下のようなメールをいただきました。

・・・・・・・・・・

田中さんのグリッドフレームのお話を聞きながら、僕はジル・ドゥルーズの『アンチ・オイディプス』のある個所を思い浮かべていました。

それは、「全体と諸部分」というテーマで書いている個所で、「部分対象」という言葉がキーワードになっています。

「部分対象」とは(僕の勝手な解釈でグリッドフレームと関連させて説明すると)いわば田中さんが設定するグリッドの一つ一つのマス目をさしていると思ってください。そして田中さんが形成するグリッドにおける「全体と部分(マス目)の関係」は、「部分は[全体の一部]ではなく、全体は[部分の集まり]としての一つの部分である」というふうに考える。以下、僕が思い浮かべた文節を引用していきます。

(中略)

「全体は生み出される。全体そのものは、諸部分の傍らにあるひとつの部分として生み出される。この全体は統一化することも、全体化することもしないで、これらの諸部分に適用され、相互に通じていない容器の間に異様な通路を設け、それぞれが自分の固有な次元において、あらゆる差異を保持しようとする要素と要素の間に、もろもろの横断的な統一性を作り上げるのだ。」(ジル・ドゥルーズ『アンチ・オイディプス』)

(中略)

僕はこれらの言説の中に、壊れたモノやスクラップの意味を考えることを通して、能登やガザの壊れたモノの山の彼方に一つの光が見出せないかと考えています。田中さんのソトチクの手法は、その一つの実践的なアプローチとして見ることができると思います。

・・・・・・・・・・

なお、一部の表現をSOTOCHIKU通信の読者に分かりやすいように変更させていただきました。

「全体がある」と考えずに、「部分の集まりとして全体が生み出される」と考える。こうして生み出された全体も、「諸部分の傍らにあるひとつの部分」でしかない。

どこまで部分を集めても本当の全体へはたどり着けない。だから、全体から話を始めること自体がおかしな話だということになります。部分から始めれば、「あらゆる差異を保持しようとする要素と要素の間に、もろもろの横断的な統一性を作り上げる」ことができるのです。

この考えがすばらしいのは、ぼくらのような小さな会社でも、個人でも、力を持たない者が新しい世界をつくり上げていける、という未来を表しているからだと思います。笹山さんのおっしゃる「限りなくゼロに近い、ゼロでない存在」が、壊れても壊れても、起ち上げていく、新しい未来像。

その世界を人類はまだ見たことがないのでしょうか? ぼくは、その世界像を可視化していきたいと思います。

次号も、SOTOCHIKU の様々な活動について、お伝えしたいと思います。

2025 年 6 月 30 日 GRIDFRAME 田中稔郎

Comments are closed