「ペンキのキセキ」の軌跡

・・・・・・・・・・

みなさん、お元気ですか?GRIDFRAMEの田中です。

<「ペンキのキセキ」の軌跡>

10月27日(土)に第3回ペンキのキセキ@パクチー銀行というイベントを開催しました。今回も大きな鉄板にペンキを塗ってみたい、というたくさんの方々にご参加いただきました。

「SOTOCHIKUアートパーク鋸南藪ガ谷」に雨晒しで展示されていた、前回4月に塗られた鉄板は、すっかり自然の一部と化して無事収穫されました。今回も鋸南町の自然は、塗装鉄板を魅力的なSOTOCHIKU素材に育ててくれました。これから、これらのペンキのキセキたちは、どこのどんな空間に使用されていくのでしょう?どうぞ愉しみにしていただけるとうれしいです。

・・・最近、「ペンキのキセキ」の空間実績が少しずつ増えてきて、いろんな方から「どんなきっかけで始めたんですか?」とか、「どんなコンセプトがあるのですか?」とか、訊いていただく機会が増えました。今回は、それについてお答えしたいと思います・・・

1.宅間國博さんの写真集「REBIRTH」との出会い

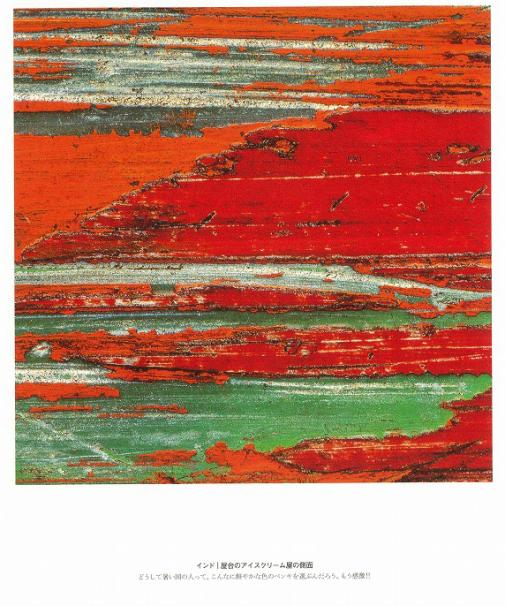

1991年秋に宅間國博さんの写真集「REBIRTH」に出会いました。壁やドアなどにペンキが塗られてから長い時が流れて、さまざまな理由で表面が変化した跡をクローズアップした写真集です。

ぼくにとって、あるいは、ぼくの人生にとって、とても大切な写真集です。その理由は、読み進めていただければ明らかになります。

2020年秋、ぼくは宅間さんに生まれて初めてのファンレターをメールで送りました。本を買ってから30年近くも経ってから・・・。

・・・・・・・・・・

宅間 國博さま

はじめまして

ぼくは東京で空間をつくる会社グリッドフレームで代表をやっております田中稔郎と申します

人生でファンレターなど書いた記憶がありませんが、このメールはそれにあたるのかもしれません

ぼくが宅間さんの写真に出会ったのは、1991年に遡ります

その頃、ぼくはゼネコンの土木部の社員だったのですが、建築を学びたい、という希望を会社にぶつけると、アメリカの大学院で勉強させていただけることになって、全く建築の知識のないぼくが出国前に日本で手に入る本を探していたときのことです

ブルータスに「REBIRTH」という写真集の小さな紹介記事が出ており、錆びたドアの金具がアップで撮られていたのを見て、すぐに本屋へ買いにいったのを憶えています

ぼくにとっては、それは建築の本だったんです

結局、日本からは3冊写真集を送ったのですが、アメリカで建築を学びながら開いたのは「REBIRTH」だけでした

ぼくが建築を学んだ場所は、ニューヨーク州バッファローという、鉄工場で栄えた後に廃れてしまった寒い町で、町中がスクラップヤードのような印象がありました

ほとんどの学生たちは、そんなバッファローを嫌っていましたが、ぼくにとっては、最高の学びの場でした

実際に、たくさんの鉄のスクラップヤードがあって、ぼくは建築模型の材料を探すためにスクラップヤードへ行って、スクラップの山を漁るのが大好きでした

そう「REBIRTH」のあのイメージを探しながら、ぼくの好奇心は探究心になり、カタチを持つものに変化していきました

グリッドフレームの「ORIGINAL CONCEPT」というページに、そのときに書いた論文の一部を載せています(冒頭に「REBIRTH」が出てきます)

https://gridframe.co.jp/original-concept/

ぼくはずっと「REBIRTH」に出てくるような、時間が手を加えてくれたものたちを素材として、空間をつくっていくことを目指しています

でも、そのような素材を集める方法を確立することができずに20年以上が過ぎました

しかし、ここに来てようやく足掛かりとなるSOTOCHIKUという素材収集システムを構築して、これから本当にやりたかったことを進めていける気がしているところです

思えば、今こうして希望を抱いて生きていけるのも、宅間さんの「REBIRTH」がぼくの背中を押してくれたおかげだと思っています

深く感謝しております

そんな人間がいることを、知っていただきたくてメールいたしました

少し秋めいてきたこの頃です

お体、ご自愛ください

2020年9月13日 田中稔郎

・・・・・・・・・・

田中様へ

うれしいメールありがとうございます!!

幻の写真集「REBIRTH」を知ってる人がいてびっくりしましたよ。

あの写真集は自費出版だったのですが

250冊しか売れなくて、数百万円の赤字を出しました(笑)

田中さんは購入してくださった250人の中の1人です。

グリッドフレームの「ORIGINAL CONCEPT」というページに、

紹介してくださってありがとうございます。

実はですね、2017年に「REBIRTH」を「ペンキのキセキ」というタイトルで

新しい写真も加えて新写真集として出版したのです。

女性に見て欲しいと思ったので、カワイイタイトルにしたのですが

やっぱり売れませんでした(笑)

まぁ、自分へのプレゼントみたいなものです。

この「ペンキのキセキ」を、今回のメールのお礼に

田中さんに1冊送りますので楽しみにしてください。

以前はできなかった色をデジタル加工で再現できたので、色は美しいですよ。

田中さんのメールのおかげで

自分のコアな世界観に「いいね」をしてくれる人って

世の中に必ずいるんだなぁ〜ということに感動しています。

本当にうれしいメールありがとうございます。

いつか、お会いできるのを楽しみにしています。

2020年9月14日 宅間國博

・・・・・・・・・・

そして、2020年10月7日にZOOMで対面してお話しさせていただきました。憧れの人に会いに行くファンの気持ちを初めて理解しました。

宅間さんは「当時にタイムスリップした気分です」と仰っいました。そして、ぼくらのSOTOCHIKUプロジェクトを「ぼくが2次元でやってきたことを、3次元でやろうとしているんですね。すばらしいです」と言ってくださいました。

まさに、エンジンがかかった瞬間でした。

さらに宅間さんは「ぼくの『ペンキのキセキ』の写真とかなんでも、自由に使ってください」とまで言ってくださいました。

2.「ペンキのキセキ」プロジェクト

その後、ぼくは佐谷恭さんと鋸南町で再会し、そこで一緒にカフェ&SOTOCHIKUショールーム「パクチー銀行」を始めることになるのですが、そこで早速写真集のタイトルをいただいて、「ペンキのキセキ」というプロジェクトを始めることを思いつきました。

写真集「ペンキのキセキ」は、そのままSOTOCHIKU素材図鑑です。何度も塗り重ねたペンキが、時が経過して剥がれた様子は間違いなく魅力的です。理想的なSOTOCHIKU素材といえます。

しかし、「ペンキのキセキ」の被写体は海外が多いです。なぜか?日本の家はメンテナンスの不要な、工場で大量生産されたサイディングの仕上げばかりだからです。海辺の倉庫街だって白かベージュなどの地味な色ばかりで、カラフルな色が使われることがほぼありません。それに対して、海外には、カラフルな色遣いのペンキを好む国々が多いから、被写体はそんな国で発見されることが多いのです。

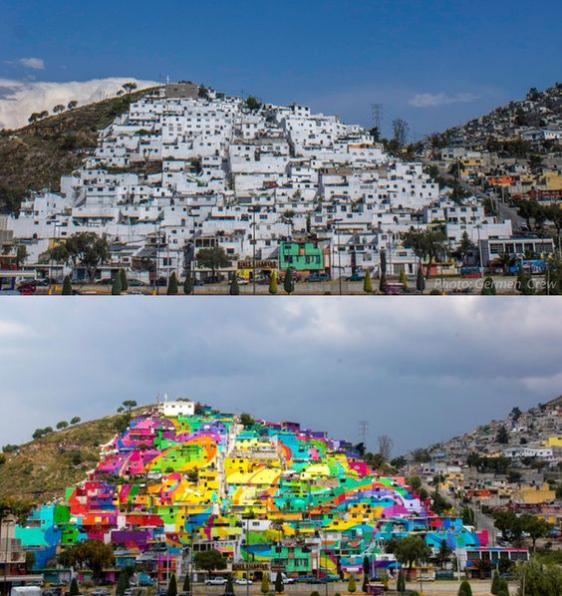

また、町をカラフルにすることで、町全体が活気づくこともあります。上右の写真はメキシコのバチューカという町のペンキを塗るプロジェクトで、建物の壁にカラフルな色をアーティストたちが塗ることによって、町に観光客が増えるとともに、犯罪率が大幅に減少したそうです。(写真はMENTAL FLOSSより)

ならば、日本に塗装で溢れるカラフルな町をつくることはできないだろうか、と考えました。そんなイメージを描いてみると、海辺の町である鋸南町が最適だと思えてきました。海風がペンキの塗られた表面を変化させてくれるからです。人が塗装した壁や塀に、時間という自然が作用して、唯一無二の風景をつくり出してくれるに違いない、と。

もちろん、日本には日本にふさわしいカラフルな風景があるはずです。時間という自然が作用したものに美を発見する「侘び寂び」の感覚を研ぎ澄ますことによって、ぼくらが魅力を感じ続けることの可能な風景を実現できるかもしれません。

そうすれば、町を歩くのが、愉しくなるのではないでしょうか。行きたくなるし、そこで過ごしたくなる。街の活性化の一役を担うことができるかもしれません。

そして、ぼくらGRIDFRAMEはまた、塗装した表面が風化した素材をSOTOCHIKU素材として新たな空間づくりに生かしていけます。

3.パクチー銀行の正面壁

ぼくらはまずパクチー銀行の正面壁にGRIDFRAMEが自由にペンキを塗った鉄板を貼りました。外壁として数か月間、鋸南の海風や雨を受けた後、SOTOCHIKU素材として回収される、というサイクルが繰り返され、現在は4代目の鉄板が貼られています。これらのペンキのキセキ鉄板は、東京や神奈川で空間づくりに使用されました。

保田駅で降りた人には真っ先にこのペンキのキセキ鉄板が目に飛び込んできます。町の風景の一部として変化を愉しみにしていただくことを意図しています。

4.イベント「ペンキのキセキ@パクチー銀行」

大きな鉄板に自由にペンキを塗りたい人がパクチー銀行に集まるイベントを2023年11月25日に始めて、冒頭に書いたイベントが第3回です。

まるで、種をまき、育ち、収穫する、というサイクルを繰り返していくような感覚です。鉄板にペンキを塗ることで、表面に錆が浸食してくる様は鉄板が自然に溶け込んでいくような感覚を呼び起こし、これを素材としてつくられる空間にも、自然が入り込むように感じられます。(vol.6,7でご紹介した施工例もあります。)

日本にふさわしいカラフルな風景として、例えばこのような自然を感じられる色の状態があるのではないか、と思います。

<能登の取り残された猫たち>

スタッフMさんは、10月19日~30日に奥能登でさまざまなボランティアに参加してきました。水害後のハウスクリーニング、アニマルレスキュー、支援物資の搬送、古材レスキュー、側溝の泥上げ、などです。

以下、Mさんの報告書からアニマルレスキューの様子です。

・・・・・・・・・・

地震以上に水害によって山間部や海岸線の道が土砂崩れで埋まってしまったり崩落してしまい、集落への交通手段が絶たれて、未だに復旧していない場所が多数ある。

人は仮設住宅などに避難して集落はゴーストタウン化し、飼い猫・野良猫・地域猫などが取り残されたままになっている。田舎の小さな集落で高齢の住人達の寂しさゆえなのか、都会では考えられない数の猫がいる。

自分で飼っている猫には責任持つべきだと言うのは正論ではあるが、集落に猫がいて餌をやると集まってくる暮らしは癒しであることは疑いなく、こういう結果になってしまうのも避けがたい。

実際の活動はなかなかタフだった。道が崩落しているのでガードレールにロープを掛けて降下するとか、30m位の幅の土砂崩れをロープを伝いながら横移動して越えていくとか…登山経験無い人はヤバいかなと思った。(注:Mさんは登山好きです)

2時間くらいかけてゴーストタウン化した孤立集落につくと腹を空かせた猫が鳴きながら寄ってくる。犬は仮設住宅に持ち込んだり、動物愛護団体が預かったりするらしい。

浸水した家のハウスクリーニングもそうだが、災害の時のペット問題も専門性のある民間ボランティアが対応している。積雪期はやる人がいないようなので、能登出張の際はアニマルレスキューに参加しようと思う。

・・・・・・・・・・

<能登半島地震で壊れた空間を再生するチャレンジ>

前号で予告しました通り、奥能登でつくりたいものを、東京で試作してみました。

以前も書いたように、ぼくは土地の魂を引き継いでいくモノとして、強いエネルギーを放っている地震で壊れたモノこそを少しでも残していくことの重要性を感じています。今回の地震で壊れたモノのうち、ぼくが美しいと感じたモノをそのモチーフとして手を加えて残していくことをイメージしたいと思いました。

この通信の中で何度もご紹介した通り、それは地震で崩れ落ちた大屋根。vol.9に、それは「龍の背のようにうねり、今にも天へ昇っていくような躍動が予感され、それはむしろ、来るべき未来へ運んでくれる乗り物が乗客を待っているかのようでした。」と書きました。ぼくはいくつもの波が重なるこのカタチを美しいと思います。

この瓦のうねりによる躍動を表現するために、本来なら奥能登の地震で壊れたモノが堆積する場所などで5m以上の長さの瓦のベンチをつくることを考えてみました。しかし、今回の試作は場所の制約によって長いベンチがつくれず、なかなかやろうとしていることの本質を伝えることができないと判断し、先に奥能登で撮った写真をベースにベンチのイメージを起こしました。

まず、奥能登で撮影した震災の写真からAIで周囲を描き変えて左のように仮想の場所を準備しました。もし、この場所を放っておけば、右のように片付けられるのみです。時間を記憶するモノたちはもう何も残りません。

現在、被災した建物の全解体が次々と進んでいます。もちろん、壊れたモノが散乱した状態では、次の土地活用ができないので、その意味ではよいことなのですが、以前にも述べたように、壊れたモノに注がれるネガティブな視線を「物語性の変換」によってポジティブ化し、少しでも時間を記憶するモノを守らない限り、壊れたモノがゴミのように一掃されてしまい、魂の宿ることのない建物群に取って代わってしまう結果を避けられない気がしています。

ぼくは時間の記憶を受け継ぐための壊れたモノの量はほんの少しでよいと思っています。だから、左のように道路に面している部分に、例えば高さ90㎝くらいの鉄板の塀を立てて、そこから道路側にはみ出している壊れたモノだけを活用したいと思います。残りの部分は解体を待つことになります。鉄板は特別なものを考えていますが、それについては後述します。

そして、右のように壊れたモノに交えて、うねる波のようなカーブを描いて瓦のベンチを2列に設置します。ここを通る人々は瓦に座って一休みすることができます。龍の背に乗って、少し愉しい話ができたら素敵です。

解体が行われると、左のようになります。これから長く存在していくためには、危険があってはいけないので、ベンチ以外は右のようにGRIDFRAME構造で保護されます。今後、後ろに新たな建物が建てられても、このベンチはここにあり続けて、震災前の時間の記憶を未来へ伝えていきます。

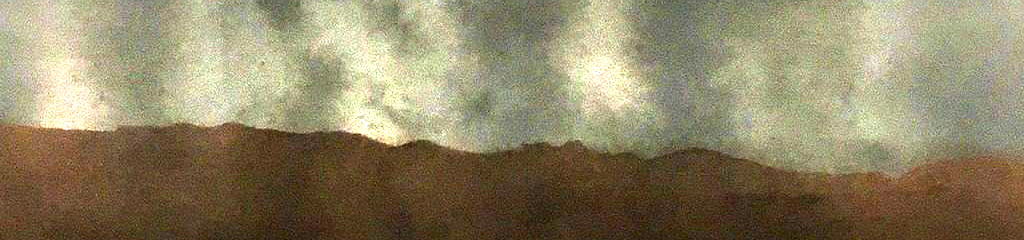

なお、鉄板の塀は、ぼくらが「海染め」と呼ぶ、海の波の、一瞬のカタチを写し取った鉄板です。

地震も波動であり、それで壊れた瓦が描くカーブも波のカタチをしています。そして、能登の美しさを象徴する海から波のカタチを写し取り、瓦の波のカタチと重ね合わせて、壊れたモノが過去から未来へと受け継がれていくことを「美」として受け取っていただきたいという願いを込めました。

今、奥能登でつくらせていただきたいモノのイメージを説明させていただきました。これまで書いてきたように、壊れたモノに対して一対一で向き合い、「物語性の変換」の作業なくして実際に何かをつくることはできません。事前につくり方が決まっているものは全て魂を持っていないからです。なので、このイメージ通りに何かがつくられるわけではありません。

表参道のGRIDFRAMEショールームでつくった瓦のベンチは、以上の構想とは条件が違いすぎて、全くの別物ですが、これはこれで静かに向き合えるものになっているのではないかと思います。近くへお越しの方は、ぜひベンチに座っていただけるとうれしいです。

このベンチによって奥能登で被災された人々に伝えたいことはただ一つ、「自然が壊したモノの中には壊れたがゆえに美しいモノがある」ということであることに変わりはありません。

そして、思い出せば子供の頃、屋根の上に座ることに憧れていました。

自然が壊すモノを、自然素材と見て、愉しんで未来へ活かしていくことは、とても健康なことではないかと思うのです。そんなポジティブな視点を壊れたモノに向けることができれば、魂の宿る空間とそこに生きる人の魂が未来へ残されていく可能性が高まります。

最後になりますが、GRIDFRAME構造は、「無秩序が行き過ぎているところに秩序を被せて和らげること」と「バラバラのモノをつくりたいカタチに成形すること」の二つの役割を持ちます。壊れたバラバラのモノに被せて、一体化していくための構造です。

分断の時代から共振の時代へ。壊れたモノを即座に排除することなく、壊れたままのモノも何らかの共振があれば未来へ引き継いでいくことは、時代の要請でもあると感じています。

次号も、SOTOCHIKUの様々な活動について、お伝えしたいと思います。

2024 年 10 月 31 日 GRIDFRAME 田中稔郎

No responses yet