つくること/朽ちること

・・・・・・・・・・

みなさん、お元気ですか?GRIDFRAMEの田中です。

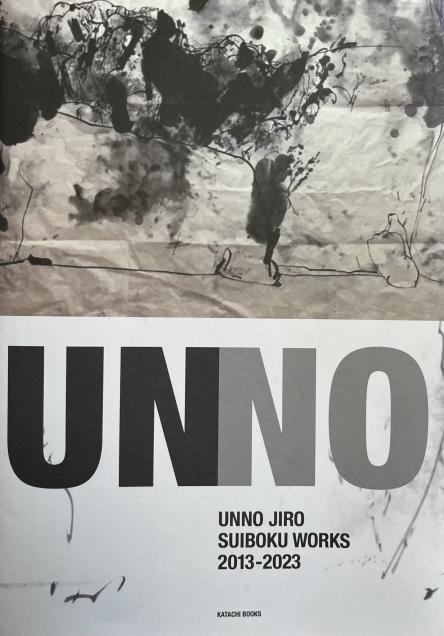

4月20日、京都吉田山のバー「白樺」で常連客だった先輩、水墨画家・海野次郎さんが作品集「UNNO JIRO SUIBOKU 2013-2023」を出版されました。

その中に、海野さんの追い求めてきた「間」について、武の達人であり画家でもある宮本武蔵の言葉から考察された文章があります。

・・・・・・・・・・

刃が一寸先を通っても、当たらなければ良いのだと見切る状態。二人の剣士が相対する時、二つの世界がせめぎ合っています。自ずからそこに距離が生まれます。二つの世界はお互いに刻々変化する状況の中で、相手との距離を測り続けます。この距離(間)がどのように変化して、ぎりぎりのものとなっても、それが平衡を保っている内は両者は生きています。しかし、平衡が崩れた時、どちらかの世界だけが生き残り、安定した状態になります。それは死です。

(中略)

武蔵の剣術は「汚い」と言われます。しかし幕府御用達の柳生とは段違いだったということを、柳生の高弟が証言しています。彼は何物にも囚われないで、周りの環境総てを見切るということが大切だとしています。一芸は総ての芸に通じると言い、間際まで洞窟に住んでいました。

この間の状態にある時の、生の感覚を表現できるかどうか。水墨という身体的な絵画表現はそれが可能なのだと思います。

(「UNNO JIRO SUIBOKU 2013-2023」p.92)

・・・・・・・・・・

武蔵が武人として数々の斬り合いを繰り返しながら命を落とさず生き抜くことができたのは、「周りの環境総てを見切る」ことができたからではないか、と想像します。それは形(かた)を持つ柳生には不可能で、形を持たない「汚い」剣術であることこそが可能にしたのではないか。

総ての動きは再現不可能な一回性の動きとしてあり、周囲に漂う気、相手の息遣い、光の射す角度、頬に触れる風、かすかに漂う匂い、踏んでいる大地の凹凸、その他総ての刻々と変化してゆく情報を一身に集めて、自らを動かしていく。

高みに上り、俯瞰することで「周りの環境総て」を把握する、という安易な姿勢に対する違和の答えを海野さんが身をもって示していらっしゃることに感動しながら、水墨画一枚一枚に見入りました。

俯瞰する態度とは、空間づくりの世界であれば、空間のイメージを予め3Dモデルでつくって固定してしまうことに対応すると思います。それでは未来は閉じられるしかありません。

空間づくりも再現不可能な一回性の動きの連続として成立させていけるのではないか。ぼくたちも、海野さんと同じところを目指していきたいと思います。

*****

今号は、「第1回ペンキのキセキ@パクチー銀行」と名付けた昨年11月末のイベントプロジェクトが完結したことと、引き続き、「能登半島地震で壊れたモノを未来へ活かすプロジェクト」についてのレポートです。

<第1回ペンキのキセキ@パクチー銀行>

昨年11月末から半年が経ち、「第1回ペンキのキセキ」の①~④の工程の全貌をご紹介することができる空間ができました。

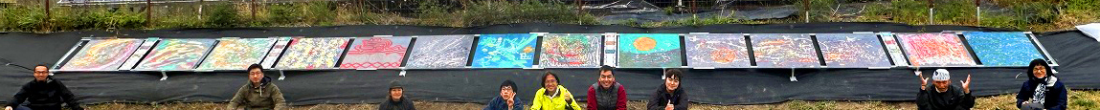

① 11月25日(土)、千葉県鋸南町の保田駅前にあるパクチー銀行で開催した「第1回ペンキのキセキ」では、11名の方が参加してくださって、それぞれが個性的で自由なペイントを施してくださいました。

② これらはパクチー銀行から1kmほど離れたSOTOCHIKUアートパーク鋸南藪ガ谷(やぶがや)と名付けた場所に設置しました。下の写真が初期状態の14枚です。たくさんの人が鋸南を散歩しながらアートパークへ訪れ、カラフルな外観が雨や海風の作用でだんだんと自然と一体化してくる様子を愉しんでくださいました。

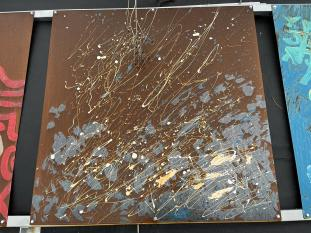

③ 4月6日(土)、「第2回ペンキのキセキ」が開催され、4か月が過ぎてすっかり自然に溶け込んだ鉄板たちが、まるで農作物のように「収穫」されましたw。大地から土色が染み出したかのようにも見えてきます。

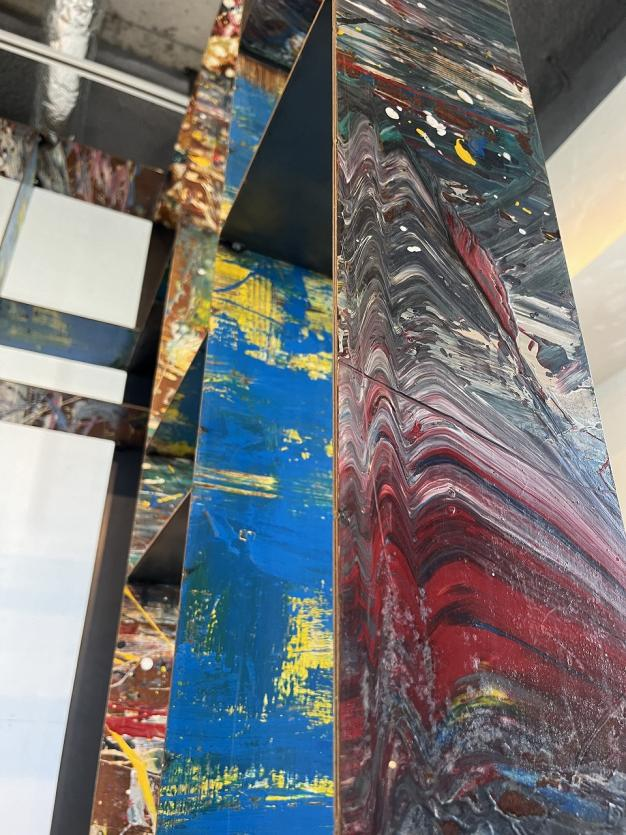

④ このときに収穫されたペンキのキセキ鉄板14枚のうち、5枚が墨田区のGRIDFRAME工場で加工され、吉祥寺の漫画家さんのオフィスの中のギャラリースペースに設置されました。

「つくること」と「朽ちること」が同時に進行するのが現実であるにもかかわらず、その現実から乖離した空間がつくられることに違和感を抱いてきました。この空間に漂う空気を写真から感じ取っていただければうれしいです。

まだ使用されていない鉄板も、今後のプロジェクトでの出番を待っています。

漫画家さんのオフィス全体については、改めて次号で紹介いたします。

※ SOTOCHIKU協会では、ペンキのキセキ鉄板を「ものづくり」に使用してみたい方を募集しています。使ってみたい方々(団体も歓迎)は、ぜひグリッドフレームの田中までご連絡ください。(末尾に連絡先があります)

<能登半島活動報告>

5月は、GFスタッフMさんは2度に亘り能登へ行って、片付けや炊き出しのボランティアをしたり、様々な興味ある活動をされている方々を訪ねたりして過ごしました。

3月下旬と比べると、だんだん雰囲気が変わってきたのを感じるそうです。

3月はまだピリピリとした切迫感が漂っていて、例えばボランティアが被災地の写真を撮ることもできるだけ控えてほしい、と言われていましたが、今はそんなことを言われることもなくなったそうです。奥能登に漂う空気は緩んできたと言えるようです。

でもそれは、必ずしも復興が進んできたことを意味しません。

震災から5か月が過ぎましたが、相変わらず片付けは進まないし、壊れた町の風景も変わりません。水道や道路の復旧も含めて、まだまだ不便な生活を強いられている方も多いといいます。むしろ、終わりが見えない状況の中で被災された方も緊張を緩めていかないと心身が持たない、ということが主な理由ではないかと思われます。

しかし、被災された方々が冷静にこれからの生活について考える時間を取り戻されたのではないか、とも想像しています。地震で壊れたモノを寄付していただいて、どこかの空間に素材として活かす、というぼくたちの働きかけも少ししやすい状況になってきました。唯一無二の時間を記憶したモノたちが捨てられてしまう前に、日本のどこかで受け継がれていきますように。

さて、元々過疎が進んでいて、ご老人の割合が高い奥能登ですから、今後の生活を改善していくにはボランティアの力がどうしても必要です。

では、ボランティアは主に今、何をしているのか、というと、メインは家財道具の片付けです。

例えば、公費解体を進めるためには、家財道具を全部外に出して、家の中を空っぽにすることが条件です。そのためにボランティアを必要とします。

ただ、Mさんがボランティアセンターから片付けに派遣された家は、最近は解体目的ではなく、住み続けることが目的の家が多くなってきたようです。

これは、震災から時間が経つにつれて、被災者の方々の考えが移り住むことから住み続けることへ変化してきたことの表れかもしれません。

では、仮に考えの変化があったとして、その原因は何なのだろう?次回、能登を訪れるときにその理由をぜひ尋ねてみたいと思います。

Mさんの話では、この家財道具の片付けは、全体の10%くらいしか進んでいないんじゃないか、という印象だそうです。ボランティアを大いに必要としているはずですが、行政はむしろ、ボランティアの数を縮小する方策を取ろうとしています。

縮小の根拠は、ボランティア派遣の申請数が減っているから、ということらしいのですが、お年寄りにとって申請することの煩わしさがハードルとなっていることが考えられます。派遣する側から被災者へ声がけすれば、必要としている人たちが多く潜在していることが予想されるようです。

さて、もう一つは炊き出しについてですが、これは震災発生直後は被災者が食べるためでしたが、今では能登へ駆け付けたボランティアが食べるために変わっているとのことです。

現在、食べることに困っている被災者は少なくなってきたそうで、むしろ営業中の食堂などが少ないこともあり、ボランティア向けの炊き出しの方が意味が大きいようです。

今後は、被災者がボランティアのために炊き出しを行うなど、被災者とボランティアが一緒になって能登を復興していく、というカタチを実現させていきたい、とボランティアをお世話している被災地の方が仰っていました。

このようなカタチが進むことによって、住民と来訪者との関係が強化され、往来が活発化していくことこそ、能登の新しい未来像が見えてくる第一歩となる予感があります。

そろそろ能登のキリコ祭りの時季がやってきます。きっと何かが動き始めることでしょう。

2024 年 5 月 31 日 GRIDFRAME 田中稔郎

No responses yet