吉祥寺・漫画家さんのオフィス空間

・・・・・・・・・・

みなさん、お元気ですか?GRIDFRAMEの田中です。

6月20日に、東京・吉祥寺の漫画家さんのオフィスの引渡しを終えました。

今回は、このオフィスについて詳しくご報告をしたいと思います。

Vol.6でもお伝えした通り、「第1回ペンキのキセキ」で農作物のように収穫されたカラフルな鉄板たちがそのギャラリースペースで舞っています。↓

そして、ワークスペース・ブレイクスペースには、「能登半島地震で壊れたモノを未来へ生かすプロジェクト」で、地震で全壊となった明治元年創業の奥能登・能登町松波にある松波酒造から寄付されたSOTOCHIKU素材が使用されました。

元旦の地震から半年が経過して、6月までにスタッフと合わせて9回の能登訪問を経て、初めてプロジェクトが成就しましたので、ご報告いたします。

まず、オフィス全体の空間コンセプトについて、お伝えします。

<吉祥寺の漫画家さんのオフィス・コンセプト>

猫好きでご自身も猫のようにマイペースで好奇心旺盛な女性漫画家さんのオフィス空間として、次のようなコンセプトストーリーをご提示しました。

・・・・・・・・・・

【猫の散歩道】

猫のあとをそっとつけていくのは難しい

ぼくが通れないような狭い場所をすり抜けて

視界の向こうへ消えてしまう

今日も電柱と壁の間に挟まったまま身動きがとれなくなったぼくにできることは

ぼくを撒いた猫が今、何を見ているかを妄想するだけだ

・・・段ボールの中でクンクン泣いている捨て犬の兄弟たち

・・・コンクリートの継ぎ目から伸びてきた石蕗(つわぶき)の鮮やかな黄色

・・・警察に追われて逃げ込んだ、荒い息をつきながら頭上の細い青空を見上げる、涙目の泥棒

そんなものたちにあのクールなまなざしを向けながら

あの猫はただゆっくりと通り過ぎる

でも、ぼくら人間はジタバタするために生まれてきたんだよ

・・・・・・・・・・

猫の通り道としての空間とは、町の空間そのものです。猫は道路に姿を見せることもありますが、空き地に建物がつくられていけば、建物と建物の間にはすき間が残り、それが主な猫の通り道になります。平面でいえば「図と地」の関係が浮かびますが、猫の動きはもっと立体的です。「つくる部分と残される部分」と表した方が正確でしょう。

つまり、部屋の空間全体を町と見立てて、機能に従ってモノをつくりながら、むしろ勝手にできあがっていく残される部分こそが気ままに利用されていく自由な空間を目標としました。

なぜなら、この漫画家さんにとって、猫のように表も裏もいろんなものに遭遇しながら、鋭い感性でそこに新しい何かを発見していくような空間が最も自然で創造的な状態でいられるように感じたからです。↑

ワークスペースとブレイクスペースの間には、使用されていたシルクスクリーンを組合わせた衝立を必要に応じて設置できます。なんとなく、そこらじゅうに猫がいるような・・・。↑

<奥能登・松波酒造さんからご寄付いただいたSOTOCHIKU素材でつくられたオブジェ>

1.壁面グリッドフレーム

この壁面オブジェには、倒壊した瓦屋根の瓦10枚と、新酒が救出されたタンクを支えていた木の角材を加工して使用しています。↑

【一対一で向き合うために】

100年以上前に焼かれたであろう瓦は、車で運搬中に奥能登の道路がつぎはぎだったためその多くが割れてしまいましたが、割れた断面の黄色のザラザラした面が独特で魅力的だったため、むしろその魅力を体感していただけるように配置しました。

壁に瓦や木を固定するために、ぼくたちの社名でもあるオリジナルのグリッドフレーム(格子の骨組)で前から押さえて固定しています。壁面全体が1スパン30センチの四角に分けられているのは、写真のフレーミングと同じで挟まれたものを切り取り、一対一で向き合う効果があるからです。

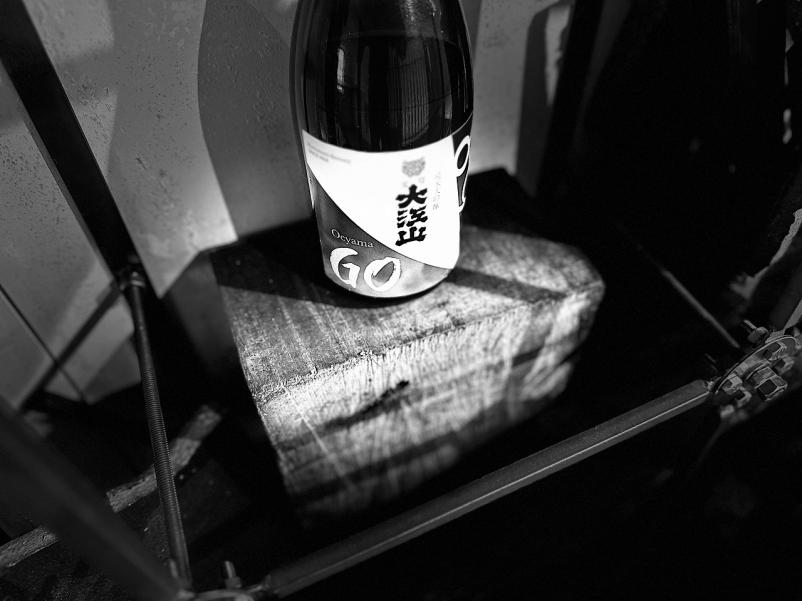

その一つの四角を空けて、タンクを支えていた木の角材を下の段に挟み込んで棚台をつくり、ディスプレイのスペースとして、崩れ落ちた酒蔵から救出した酒米でつくられた松波酒造の新酒「大江山GO」を置いて写真を撮りました。↑

【大江山がそびえ立つ】

傾いたタンクの下に転がっていた木の角材の上で、壊れた瓦に囲まれて唯一直立する松波酒造の「大江山GO」は、酒蔵で他のすべてが崩れ落ちた中で直立する煙突のように凛としてそびえ立つように見えます。

【モノに宿る命】

松波酒造さんの酒蔵の様子をお伝えしたSOTOCHIKU通信を読んでいただいた方から次のようなメールが届きました。

「松波酒造さんの酒蔵も、150年の歴史の中で携わり続けた方々の息吹や想いが、その倒壊した家屋や営みの道具の一つ一つから、倒壊して終止符が打たれた故に、ありありと克明に浮かび上がってきているのを感じます。

これほどの想いを込めて酒造りに年輪を刻んでこられたんだなぁ…. というその思いが、写真に写る家屋や道具の一つ一つから深々と滲みだしてきています。(中略)

ものは、生命を全うした後の姿に、その命の意味や価値をより深く簡潔に表現してくるのでしょう。」

モノに一対一で向き合う環境をつくれば、松波酒造さんの150年に亘る想いを込めた酒造りの魂が見知らぬ誰かに伝わっていく、と信じています。吉祥寺の漫画家さんは感性豊かな方で、このストーリーをよくご理解くださって、この壁の存在をとても喜んでくださっています。ここは、たくさんのご友人が集まる場所になるそうです。

【災害の混沌から祭りの混沌に】

さて、この壁のオブジェ全体は、能登の祭りをイメージしてつくりました。7月5日、6日の宇出津のあばれ祭りにMさんと私は参加してきます。災害という負のスパイラルを正のスパイラルに転換する一つの道具として、祭りに注目しているからです。

このオブジェは、そそり立つ火柱やキリコを想起しながらつくられています。天に向かって燃え上がる炎を伴う荒々しい祭りを感じていただくことができるでしょうか。

この勢い溢れる祭りのようなオブジェが、能登の人々を元気づけるモノであってほしいと願っています。

2.土壁の土

壊れた土壁から採取した土を塗り付けて、壁一面をつくりました。能登の土は黄色味が強いので、黄色の塗装に併せて明るい色に仕上げました。

この空間が「能登半島地震で壊れたモノを未来へ活かす」プロジェクトの第1号の成果になりました。能登半島の歴史が受け継がれていく空間を今後もさまざまな場所でつくっていきたいと思います。

<奥能登の様子>

穴水町で民間の炊出しボランティアに参加しているMさんによれば、炊出しは住民向けではなく、ほぼボランティア向けに変わると同時に、「支援カフェ」と呼ばれる地元の人たちの交流場所への配達にシフトされているということです。

では、支援カフェとはどのように現れたのでしょうか。

地震直後各地から支援物資が届くようになると、支援物資の配給センターとして各地に拠点が誕生しました。だんだん避難所生活の人も少なくなってきたゴールデンウィーク頃から、それらの拠点は、自宅や仮設住宅に住む住民の交流の場に変わってきました。それが支援カフェです。

ここでは、炊出しと言っても、以前のように空腹を満たす食事ではなく、ちょっとおいしい料理を愉しむ食事という内容に変わってきています。

また、演奏会や講演会など、文化的なイベントもそこで開催され始めているそうです。

震災から半年が過ぎて、相変わらず片付けや解体が進んでいないように映りますが、人の心はしっかりと前を向き始めているのかもしれません。

「祭り」という地域を挙げての壮大なイベントへの挑戦も始まっています。

次号では、キリコ祭りの先陣を切る能登町・宇出津のあばれ祭りでの体験について、お伝えしたいと思います。

2024 年 6 月 30 日 GRIDFRAME 田中稔郎

No responses yet