宇出津のあばれ祭

・・・・・・・・・・

みなさん、お元気ですか?GRIDFRAMEの田中です。

7月5日(金)、6日(土)は奥能登・宇出津のあばれ祭でした。

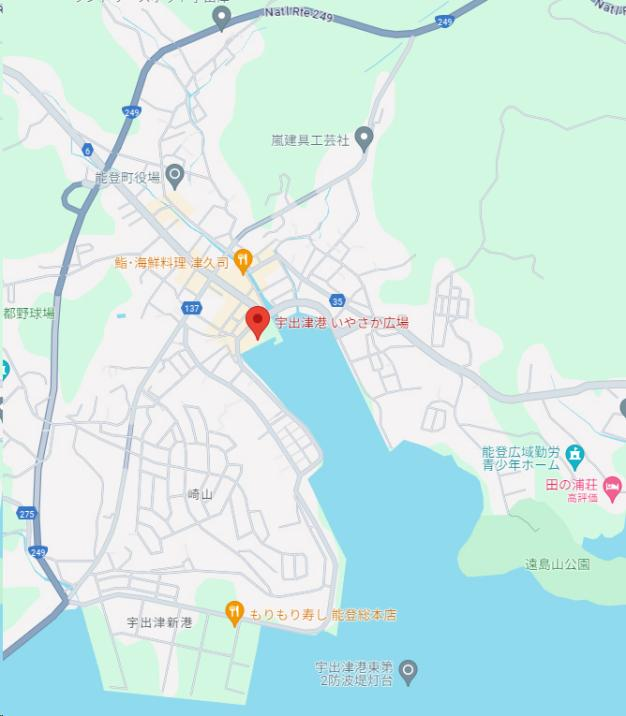

宇出津は、南側に開いた宇出津港を中心として、西の酒垂神社、東の白山神社、北の八坂神社、三方を丘で囲まれた左右対称の明快に閉じられた地形にあります。

どこにいても宇出津にいる、という感覚を持てる地形です。こんな場所だから祭りは350年以上も続いてきたのでしょう。

「この季節が近づくと、森の匂いや海の匂いを感じて、『祭りっぽくない?』ってそわそわし始めるんです。」(地元の20代女性)

祭りは地元の人の心と体のリズムに溶け込んでいます。地元を離れた若者たちは、盆正月には帰らなくても祭りには必ず帰ってきます。祭りの日が一年の終わりであり、新しい一年の始まりです。例えば、祭りの日までにエアコンの修理を終える。服を新調する。・・・祭りをやらないなんて、ありえない。

それでも、地震で大変な状況下、祭りの開催について反対を唱える人も大勢いて、喧々諤々とした中で開催が決まりました。若い人たちの「祭りをやりたい」という気持ちが町の未来を拓くと理解を示した年長者たちが責任を負うことを引き受けたと聞きます。

今回は、マツリズム大原学さんと、助川富美恵さんが運営する「あばれ祭プロジェクト」にMさんと共に参加して、7月3日(水)から7日(日)まで宇出津周辺に滞在し、キリコを担がせていただきました。元々、過疎が進んでいる地域に地震が起きて、過疎に拍車がかかっています。2トン近くあるキリコを動かすためには外からの担ぎ手も必要になっています。

ぼくが参加する目的はvol5で書いたように、「被災地の混沌とした状態を可能な限り混沌のままでつくり変えていく」という方向性を探るために、人々が望んで集まる混沌の空間である祭りを経験させていただくことでした。

<狂気の祭り>

あばれ祭は、八坂神社から2基の神輿がそれぞれ酒垂神社、白山神社へ向けて出発し、正しい波動を地域や人々やモノに浸透させるために町を巡り、また八坂神社へ戻る。各地域から出された40基(今年は31基)のキリコは御神灯として神輿にお供する。あばれると喜ぶスサノオノミコトを祀るため、キリコは燃え盛る大松明に突進するがごとく接近し、担ぎ手全員で火の粉のシャワーを浴び、神輿は川へ投げ込んだり、逆さにしたり、転がしたり、燃やしたりして、いかに酷く壊すかを誇る、というかなりクレイジーな祭りです。「とても複雑で緻密に計画されたこの上なく粗っぽい祭り」と言えます。

ぼくらがキリコを担いで火の中に突進する前には、「降ってくる火の粉をはらったりすると、格好悪いと言われてます」と地元の方にとても静かに丁寧に伝えられ、ぼくも小指に火の粉がくっついているのを感じて、心の中で「指が~!」と叫びながらもただ静かに担ぎ続けました。他の参加者も服に穴が開いたり、髪が一部燃えたり、ミミズ腫れの火傷が何本も首筋についていたり・・・ただ誰もがそれを嬉しそうに他人に見せる、という普通人(?)を狂人化させる祭りでしたw。

大原さんに「見ていただけの人は次の年は来ないですが、担いだ人は次の年も来たくなります。」と言われて担ぐことを決めた自分としては、参加することで自分が何を感じるか、興味津々でした。

キリコは1~2トンと言われています。子供や女性5~6人が上に乗って、太鼓を叩いたり、笛を吹いたりするので、たぶん2トンに近いのではないか、と思います。それを30人くらいの男女が担ぎます。一人一人は自分の座布団を持って、担ぎ棒にぶらさげて、そこに肩を当てます。

まずは担ぎ棒の高さが肩に合わなくて、全く力になれていないことに焦りました。それを伝えたら配置を変えられ、今度は自分には支えきれないくらいの重さが肩にのしかかってきました。その後はずっと、ほぼ全力で担がないとキリコが止まってしまう、という力を抜けない場所でキリコを持つことになりました。

そうなると根性の世界に突入して、若頭の小路さんの掛け声に合わせて、子供の頃、柔道をやっていたときの体育会系の空気を懐かしく思い出しながら担ぎました。あの頃チームが敗けると勝手に自分のせいだと感じてたよなぁ、と。

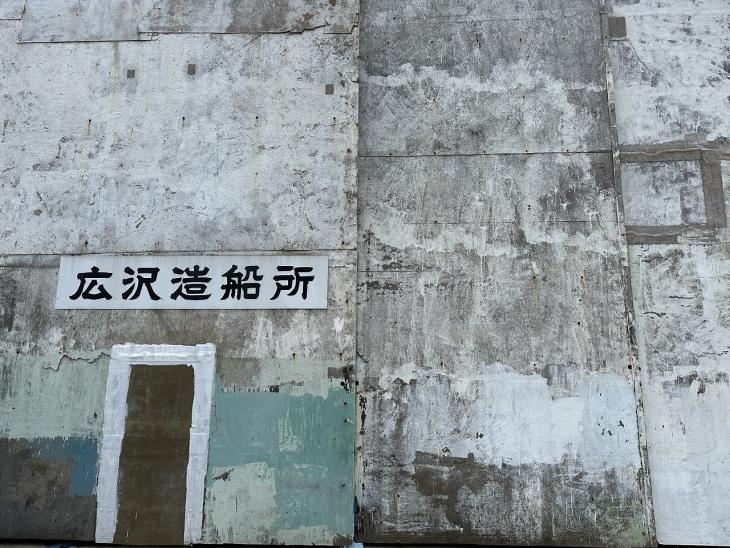

運ぶというシンプルな行為に必死になりながらも、自分の座布団の位置から移り行く風景(壊れた建物、掛け声、窓の灯り、開かないシャッター、見物人、笑顔、傾いた家、風化した壁、一升瓶、石橋、川、地盤沈下、ざわめき、松明、火の粉、笛、太鼓・・・)を眺めているのは、ぼくひとりの長い映画を見ているようでした。

宇出津は喜んでいますか?穏やかな表情の人たち。静かに微笑んでいる壊れかけた建物。

よくぞ、ご無事で。お祭り、おめでとうございます!

(「運ぶと書いて運(うん)と読む」と森敦の本にあるのを思い出しました。みなさんの運開を心から祈ります!)

<モノに宿る魂は壊れた町の方にある>

冒頭に書いた宇出津港周辺の祭りのある地形をゆっくりと歩くと、SOTOCHIKU素材が溢れる、ぼくがワクワクするような風景が続きます。その南西端に至って、宇出津新港の方へ直角に曲がった途端に、どこにでもある没個性的な風景に変わります。大きなスーパーマーケット、飲食チェーンなどの大型店舗。

一見して、誰もが両者の違いを感じ取れるでしょう。

宇出津港側には魂(神)が宿っているけれど、宇出津新港側には魂(神)を感じられません。

だから、前者には祭りがあり、後者には祭りがありません。

だが、前者には古くて重い瓦屋根の建物群があり、後者には軽い屋根の鉄骨造建物群があります。

前者には震災の深刻な影響があり、後者には深刻な影響を感じられません。

つまり、単に能登の未来を考えるときに「地震があっても壊れない建物をつくる」のが課題であれば、答えはプレハブのような軽い構造にすれば十分だということが明らかです。

でも、そこには魂が宿らない。そこが問題です。

ぼくらは今、日本中に(もしくは世界中に)、魂の宿らないモノをつくってはいないでしょうか?

それは、祭りを失うことであり、すなわち毎年、地域や人やモノに正しい波動を浸透させる文化を失うことにならないでしょうか?

祭りのない能登は、もう能登ではないと思われる方が、地元にも外部にもたくさんおられると思います。

ならば、魂の宿るモノが壊れた状態で残っている今、それらを利用して塀や門につくり変えるのはいかがでしょうか?新しく建物がつくられた後で、外壁の一部にそれを被せてもいいと思います。

地震で壊れたモノを、時間を記憶する貴重な素材として使用しながら、能登の景観を再構築していくのはいかがでしょうか?

<東京での生活と比べて>

また、今回、宇出津のあばれ祭に参加させていただいて、宇出津の未来を考えることは、東京でのぼくの生活に対して危機感を抱くことからしか始まらないと強く感じました。

宇出津では、元旦の地震の直後、若者たちがお年寄りが住む住宅を回って避難を呼びかけた、と聞きます。物的被害に比して人的被害が少ないと感じられるのは、そのような共助の体制が祭りの中で構築されてきたという理由も大きいと指摘されています。

東京にも多くの祭りがありますが、ぼくの生活と祭りの関係はずっと希薄でした。逆に、ぼくは関わらないようにしてきた、ともいえます。元々、東京は一般的に地方にある共同体的なしがらみから自由になりたくて上京してきた人間の集まりとも言えます。共同体的な活動に対して消極的である傾向が強い人が大多数を占めます。同じマンションの住民がエレベータで出会っても目も合わせないのが普通になっているのが現状で、何かが起こったときの共助の体制も築かれていません。自分のことは自分で守る以外にない現状をなんとかしたい。東京のたくさんの祭りの目的もひとつにはここにあるのだと思います。

では、ぼくの住む地域に共助の意識が芽生えるような祭りが成立するのか?今回の経験で、その大前提となる条件の一つとして、魂の宿るモノに囲まれた風景が形成されている必要があることを実感しました。そんな目で、ぼくの住む町を見直してみようと思います。

<大切な何かを失ったとき>

vol5で次のように書きました。

「SOTOCHIKU素材としては物語性を継承することを目標とし、現地の焦土の再生には物語性を変換することを目標としなければならない、という逆方向のベクトルが見えてきます。」

能登半島地震の被害状況は、場所場所によってさまざまな風景を呈しており、一概に語ることはできません。上の文章は当時全くの手つかずの状態だった輪島朝市の焦土を念頭に書いています。

しかし、その後もさまざまな被災地の状況を見ていく中で、「物語性の変換」を謳わない限り、壊れたモノがゴミのように一掃されてしまい、魂の宿ることのない建物群に取って代わってしまう結果を避けられない気がしています。

では、「物語性の変換」とはどういうことか?自分に起こった「物語性の変換」についてブログに書いてみたので、ここに転載します。

・・・・・・・・・・

大切な何かを失ったとき、人は何を一番恐れるだろうか?

そして、何を望むだろうか?

ぼくは父を失ったときのことをよく思い出す。

2010年12月1日、父は、故郷の熊本で交通事故で亡くなった。夜、横断歩道を渡る途中で直進してきた車にはねられた。即死だったらしい。

22時過ぎだったろうか、東京にいる私に、福岡に住む姉が電話で知らせてくれた。少しの間、床にへたり込んだのを憶えている。

2日の午前にはプロジェクトの提案が待っていた。ぼくは立ち上がって、提案準備に集中した。

そのとき、ぼくは冷静に仕事をできていたと思う。2日午前、プレゼンは成功した。その後、家族ですぐに空港へ向かった。

熊本へ向かっている途中、ぼくは一つの可能性を恐れ始めたのを憶えている。

交通事故で亡くなった父は、今、安らかな表情で横たわっているだろうか?

そうでないイメージが時折頭をかすめる。

葬儀場が近づくにつれ、ぼくは父の亡骸に対面するのが怖くなってきていた。

いつもの穏やかな父の顔でなかったら、ぼくは冷静でいられなくなるかもしれない。

「きっと安らかな顔で逝ったに違いない。」

祈るような気持ちで会場に入り、すぐに父の顔と向き合った。

思わず、「よかった・・・」という言葉がこぼれた。父は眠るように死んでいた。それは、いつもテレビを観ながら居眠りするときの表情と同じだった。

今、ぼくがそのときに恐れていたのはなんだったのかを改めて考えている。

それは、生前の穏やかな父のイメージが壊れてしまうことで、自分の中で何かが崩れることへの恐れだったのではないか?

「父は幸せな人生を生きた人間だった」と、半ば強引に自分の心にひとつの物語を刻みたかったのではないか?

それは、ぼくがこれからの未来を明るく生きていくために必要だったのだと思う。そして、父のように家族を守り続けるために。

きっと葬式は死んだ人のためにあるではなく、残された人がその人がいない世界で生きられる土台をつくるためにある。

逆に、残されたそれぞれの人がそれぞれの物語を紡ぎ、未来へ向けて土台をつくれたときに、葬式は初めて死んだ人の供養になるのかもしれない。

大切なものを失っても、人間にはまっすぐ立っていなくてはならないときがある。

父が亡くなったときのぼくで言えば、そのときの自分をかろうじて支えてくれたのは、横たわる父の穏やかな表情が運んできてくれた物語だ。

ぼくは自分がそれほどに脆い存在であることを知っている。だから、困難に直面する度に物語をものし、そこに光を探し続けている。

・・・・・・・・・・

「物語性の変換」とは、ここでは、困難に直面したそれぞれの人間が事象に一対一で向かい合うことによってそれぞれの物語を紡ぎ出すことで、自らを支え未来へ向かう力を得ることを意味します。

ぼくら空間をつくる者にできることがあるとすれば、一人一人が事象に一対一で向かい合う空間をつくることに尽きます。

次号では、能登で寄付していただくSOTOCHIKU素材について、お伝えしたいと思います。

2024 年 7 月 31 日 GRIDFRAME 田中稔郎

No responses yet