美容室ecru

・・・・・・・・・・

みなさん、お元気ですか?GRIDFRAMEの田中です。

「セクシー田中さん」という漫画がドラマ化されて放送終了後、その原作者が急逝されたことが問題になりました。

ドラマが原作が大切にしている部分を伝えていないと感じられたことが急逝の原因ではないか、とSNSでのやりとりなどから推測されています。

悲しくて重い問題であり、またぼくが知りえないこともたくさん隠れているであろうことを大前提として、もっと一般的な構造として、漫画のドラマ化について考えたことを書いてみたいと思います。

・・・・・・・・・・

漫画を描くことと、それをドラマ化することは、全く性質が違う。

漫画のつくり手は原則として一人の作家であり、ドラマのつくり手はプロデューサー、脚本家、撮影監督、俳優をはじめとして大勢が関わってくる。

大勢でつくる作品には、それぞれの人の個性や事情が全て絡んでくるし、個々の相関関係も作品に影響してくる。

だから、それぞれの作品に同じものを求めること自体ナンセンスで、それぞれが独立した作品だ、と考えるべきだ。

テレビ局は安易に漫画の作品性を引き継ぐという約束をしてはならないし、漫画家はその作品性を手放すことなくドラマ化を許してはならない。

漫画という作品が元になって、ドラマという全く別の新しい作品が生まれるのだ。漫画はドラマをつくるための大きなインスピレーションの源にすぎないことだって、ありうるだろう。

そこに同じタイトルが使用されるならば、お互いの「つくり手としての信頼関係」が前提とならねばならない。

信頼関係とは、一般性に属するものではない。つまり、契約書に書かれていることとして保証される類いのことではない。

お互いにとりかえの効かない人間同士で一対一で向き合う関係、つまり単独性に属するものだ。

そのうえで、お互いが創造を存分に愉しむことによって、質の高いプロジェクトが成立する。

テレビ局はドラマ化を自由に進められるように、原作者との間に「つくり手としての信頼関係」こそを誠心誠意を尽くして構築すべきではないか。

そうすれば、漫画家もドラマの制作者たちも、お互いの創造を存分に愉しむ結果を共有できたのではないだろうか。

同じことは漫画のドラマ化の問題に限らず、「誰かが創造した世界を他の誰かによって違う世界に実現する場合」ならば、全ての分野について言えることだ、と思っている。

もちろん、それはクライアントの構想を実空間として実現する「空間づくり」というぼくたちの仕事にもあてはまる。

クライアントは構想を創造し、ぼくらはそのための空間を創造する。そして、お互いの創造を存分に愉しめるよう全力を尽くす。

誰もが自分の持ち場で創造に専念し、それを存分に愉しめる。そんな社会をつくりたい。

・・・・・・・・・・

SOTOCHIKUとは、想定<外>の構<築>です。他者によって全力でつくられた結果には、必ず想定外が紛れ込み、それこそが世の中を更新していく原動力になり得るとぼくは考えています。

<SOTOCHIKU実績報告>

2月23日に、北浦和の美容室ecru(エクリュ)の引渡しが終わりました。

1階と2階はほぼ同じ平面図でつくられていますが、両階に差異を出すため、 2階スラブ面に対し面対称のセット面になっています。1階は定盤のように重心を下げて重厚感を表し、2階はトラス構造などで重心を上げて軽快感を表しました。↑

テーマは「廃墟」。元々広がっていた白い漆喰壁に廃墟の時間性を表すために、アーティストのアトリエとして、壁に線を描いては、薄い白で塗りつぶす、という行為を最初に描いた線が消えるまで繰り返しました。

そして、その表面にさらに重ねるものとして、埼玉県上里町のスサ入りの土壁をバラバラに壊してほぐしたものを、壁に塗り付けました。↓

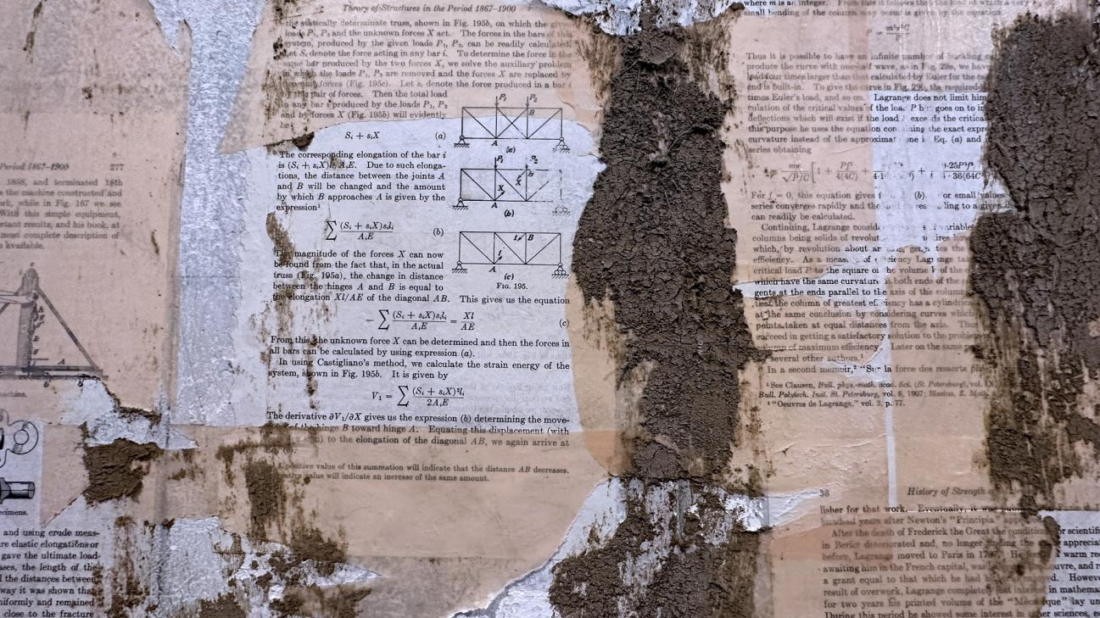

同じく、スサ入りの土を塗り付けた別の壁には、トラス構造に因んで30年以上前に使用した土木の構造力学の教科書を貼り付けました。↓

もう1箇所、スサ入りの土を塗りつけたのは、エントランスカウンターの背後の棚です。↓

エントランスカウンターは、工場の床敷き鉄板を使用。↓

(制作を終えて)

「工場の廃墟をつくってください」というご依頼のリノベーションでした。「真っ白な壁では汚さないように動かねばならないので、スタイリストがのびのびと動けないのです」と。

「廃墟」をつくるとは、どういうことか?時間が為した仕事を人間がどのように為すことができるか?ずっと考えているうちにたどり着いたのは、アーティストのアトリエでした。描いては、塗りつぶす。壁にその行為を繰り返すうちに、以前描いたものは、どんどん壁の奥に遠ざかっていく。そして、以前描いたものが消えてしまう寸前に、かすかな傷みをを伴って時間が刻まれるのではないか?

それはここ数日で為された作業であったとしても、最初に描いた線は、驚いたことにもうずいぶん遠い昔に描かれたように感じられる。

この行為によって、廃墟の時間性と同質の何かを達成できたか?それは訪れる人に判断してもらうしかありません。スタイリストの方々はのびのびと動ける空間になったか、という視点と共に、何かを感じていただければうれしいです。

コンセプトストーリーは次の通りです。

【工場の廃墟はなぜ美しいか】

活気のあった工場が、時代に取り残されて人が離れ、荒廃し、

やがて廃墟になる

廃墟に立てば、何かを生み出すために

毎日繰り返された実直な営みの映像が脳裏をよぎる

そこに目覚ましい創造はなかったとしても、

それぞれが決められた役割を果たし続けるための

無数の工夫があったに違いない

その映像は美しくないだろうか?

それは、その場所の「本然」に触れているからだ

利他的であろうとして産み落とされ、

当の他人にそっぽを向かれてしまったモノがひとり残される

ぼくらはむしろ、そんなものに出会ったときに、

人間を強く信じることができるのではないか・・・

工場の時代が後ろへ遠のいて廃墟化していく中で、

用途に満たされていた空間は用途を失い、

人目を気にせず、どのようにも使用してもいい空間へと変化を遂げている

廃墟が残されるならば、そこはいつのまにか創造の場所に生まれ変わるだろう

エクリュ

リノベーション前の店内をご覧になれます↑

https://sotochiku.com/projects/ecru/

42枚の写真を大画面で↑

<SOTOCHIKU協会活動予告>

4月6日(土)に、「第2回ペンキのキセキ」を千葉県鋸南町保田駅前のパクチー銀行で開催します。

第1回はとても寒い中での開催でしたが、今回はきっと春の陽気の中での開催になると思います。

「ペンキのキセキ」とは、

SOTOCHIKU&89unLtd.(通称:パクチー銀行)という拠点がある千葉県安房郡鋸南町のJR保田駅前にて、

1.みなさんに鉄板に自由に色を塗っていただき、

2.それを外壁アートとして町の風景に取り込み、

3.数か月以上風雨や太陽に晒して表面が変化するさまを町の人や観光客が愉しみ、

4.育った鉄板を収穫して、さまざまな空間やアートの素材として、全国へ散らばっていく

というプロジェクトです。

今回は第2回なので、第1回の塗装鉄板たちが育って、表面にどのようなキセキが起きたかをみんなで確認しつつ収穫し、今回の塗装鉄板と交換します。

収穫した塗装鉄板のうち、何枚かはすでに空間の素材として使用される行き場があります。

どんな空間でどんなふうに使用されるのか、プロセスや結果をお知らせしますので、みなさん愉しみにしていてください!!

2024 年 2 月 29 日 GRIDFRAME 田中稔郎

No responses yet